Ihr Anbieter für fachliche, persönliche und spirituelle Weiterentwicklung.

"Mir gefällt besonders die achtsame – entspannte Atmosphäre."

"Ein wunderschöner Ort, nah am Zentrum und doch so innig mit der Natur verbunden."

Veranstaltungsempfehlungen

"...innere Heimat, Erholung, Nahrung, Identität, Anbindung an eine große Gemeinschaft Gleichgesinnter – und zwar sowohl für das Berufliche wie auch für die persönliche Entwicklung."

Impressionen

"...die hohe Professionalität an Ausstattung und Personal und gleichzeitig die menschenfreundliche Umgebung"

Wir beraten Sie gerne auch persönlich!

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 7:30 – 16:00 Uhr

unter der Telefonnummer 0971 84-4600.

Oder per Mail: info@akademie-heiligenfeld.de

Wir beraten Sie gerne auch persönlich!

Sie erreichen uns Montag bis Freitag zwischen 7:30 – 16:00 Uhr

unter der Telefonnummer 0971 84-4600.

Oder per Mail: info@akademie-heiligenfeld.de

Aktuelles

Auszeit für Frauen – Selbstfindung in der Akademie Heiligenfeld

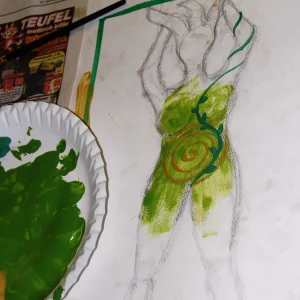

Kreativität als Lebensstil: Die Kunst, ein kreatives Leben zu führen

Interview mit Sven Steffes-Holländer – Psyche im Spiegel der Kunst

Schwanzwedeln in der Therapie – Mein Pfotastischer Aufenthalt in Heiligenfeld